Resumen

Hacia finales del siglo XIX, la ola de inmigrantes desafiaba a una Nueva York con índices de densidad poblacional inéditos y abrumadores. Por ese entonces, Jacob Riis, uno de esos inmigrantes, escribe un texto que da cuenta del espesor problemático de este fenómeno. Al tiempo que nos remite a la sobrepoblación y pobreza urbana del Londres de 1840 o del París pre-haussmannia no, su obra destaca las condiciones únicas e irrepetibles de la nueva ciudad moderna, aquella donde "se hace el hombre americano". Era una época en que higienistas, filántropos, políticos y cristianos con orientación social venían ya denunciando las malas condiciones de vida de los sectores más pobres, y que el problema iba lentamente permeando la opinión pública. En ese contexto, "Cómo vive la otra mitad" destaca por la profundidad y autonomía con que describe y denuncia el abandono y desprotección de la gran mayoría de los inmigrantes urbanos. Ya desde su controvertido título, Riis intenta no sólo revelar aquello que no ha querido ser escuchado, sino también comprometer y responsabilizar a aquella "otra mitad".

La descarnada y provocadora narrativa en que nos envuelve Riis se agudiza con su serie fotográfica, la que nos presenta en otro lenguaje la crudeza y veracidad del fenómeno. Tomadas por el mismo autor, estas imágenes constituyen una valiosa y rara colección en donde se hacen visibiles un sujeto y un paisaje urbano escazos en representaciones.

Ante el innegable valor y actualidad que presenta este documento para los estudios urbanos, Bifurcaciones ha querido publicar por primera vez en formato electrónico un fragmento del texto original, que ha sido recientemente traducido al español por Isabel Núñez y publicado por Alba Editorial, a quienes agradecemos su gentileza.

- Tomás Errázuriz

1. Introducción

Hace mucho tiempo se decía que «una mitad del mundo ignora cómo vive la otra mitad». Y entonces era verdad. Lo ignoraba porque no le interesaba. A la mitad que se hallaba en la cumbre le importaban poco las luchas y aún menos el destino de aquellos que estaban abajo, siempre que pudiera dejarlos ahí y conservar su propia posición. Llegó luego un momento en que el malestar y el hacinamiento de los de abajo se hicieron tan grandes, y la consiguiente agitación tan violenta, que dejó de ser fácil mantener la situación, y la mitad superior empezó a preguntarse qué estaba ocurriendo. Desde entonces se ha acumulado rápidamente información, y el mundo entero se ha visto obligado a responder de su ignorancia anterior.

En Nueva York, la más joven de las grandes ciudades del mundo, esa época llegó más tarde que en ninguna otra parte, ya que en ella el hacinamiento no era tan desmedido. Algunos pensaban que nunca se produciría; pero estas esperanzas fueron vanas. La avaricia y el egoísmo insensato tuvieron consecuencias similares a los de las ciudades de tierras más antiguas. «Cuando se produjeron los grandes disturbios de 1863 [1] dice el testimonio del secretario de la Asociación Penitenciaria de Nueva York ante un comité legislativo constituido para investigar las causas del incremento de la criminalidad en el Estado hace veinticinco años-, todos los escondrijos y semilleros del delito se delataron porque participaron inmediata y activamente en los tumultos. Esos lugares y domicilios, y todos los que se les parecían, son hoy cunas de delincuencia y de los vicios y desórdenes que conducen a la criminalidad. La mayor parte -por lo menos el ochenta por ciento- de los delitos contra la propiedad y contra las personas son perpetrados por individuos que han perdido sus lazos con la vida hogareña, o que nunca los han tenido, o cuyas casas han dejado de ser lo suficientementeindependientes, decentes y deseables para albergar en ellas lo que consideraríamos saludables y ordinarias influencias del hogar y la familia. […] Los delincuentes más jóvenes parecen proceder casi exclusivamente de los peores distritos de casas colectivas, y esto se observa al seguir la pista de los lugares donde tuvieron su hogar en la ciudad.» De una cosa sí se cercioró Nueva York en esa temprana fase de la investigación: la línea divisoria que nos separa de la Otra Mitad está trazada por las casas colectivas.

Figura 1. A la izquierda, sección de la zona sur de Manhattan en 1899. Pueden verse Mulberry Bend Park (erigido en el solar del Mulbery Bend en 1895 después de la publicación del libro de Riis). Chinatown, Five Points, los barrios judíos de Bayard y Baxter Street, y los distritos adyacentes. A la derecha, casa colectiva de 1863 para doce familias.

Ya hace más de diez años que esa línea dividió nítidamente a la población de Nueva York. Hoy, tres cuartas partes de sus habitantes viven en casas colectivas, y en el siglo XIX el movimiento de población hacia las ciudades sigue enviando multitudes cada vez mayores para llenarlas. Las quince mil casas de inquilinos que eran la desesperación de las autoridades sanitarias en la pasada generación han crecido hasta convertirse en treinta y siete mil, y más de ciento veinte mil personas llaman a esas casas su hogar. La única salida que este hombre preveía -un rápido tránsito a las afueras- no ha supuesto el menor alivio. Ahora sabemos que no hay salida; que el maligno «sistema» creado por la negligencia pública y la codicia privada será duradero, un ojo del huracán perenne de nuestra civilización. No queda otro remedio que intentar sacar el mejor partido de ese mal comienzo.

Lo que son las casas colectivas y cómo han llegado a ser lo que son lo veremos en las páginas que siguen. La historia extraída de los registros públicos es, sin ir más lejos, lo suficientemente oscura para helarle la sangre a cualquiera. Si parece que los sufrimientos y los pecados de la «otra mitad» y el mal que engendran no son sino un justo castigo a la comunidad que no le dio otra opción, es porque ésa es la pura verdad. La línea divisoria está ahí porque, si, en general, las fuerzas del bien superan con creces a las del mal -no podría ser de otra manera-, en las casas colectivas todas las influencias contribuyen al mal; porque constituyen el caldo de cultivo de las epidemias que acarrean la muerte de ricos y pobres por igual; la cuna de la miseria y del delito que llena nuestras cárceles y comisarías; porque arrojan año tras año una escoria de cuarenta mil desechos humanos a los manicomios y centros de trabajo de la isla de Blackwell; porque en los últimos ocho años llevaron a medio millón de mendigos a depender de nuestra beneficencia; porque mantienen un ejército de diez mil vagabundos con todo lo que eso implica; porque, sobre todo, contagian la vida familiar de una mortífera enfermedad moral. Ése es su peor crimen, inseparable del sistema. El hecho de que debamos admitir que es hijo de nuestros propios errores no nos excusa, aunque exija y merezca nuestra máxima paciencia y nuestra más tierna caridad.

¿Qué vamos a hacer al respecto? Ésta es la pregunta que nos planteamos hoy. Una vez la planteó a nuestra ciudad en un provocador desafío una banda de políticos asesinos, el producto legítimo de la vida en el nivel de la casa colectiva [2]. La ley y el orden encontraron la respuesta entonces y supieron prevalecer. Con una población en asombroso aumento sometida a esa mortificante esclavitud, ¿podrá darse siempre esa respuesta? Todo dependerá de cómo se comprenda la situación que provoque el desafío. El cuarenta por ciento de las desgracias que aquejan a los pobres, decía un informe oficial reciente, se debe al abuso del alcohol. Pero el primer comité legislativo que se constituyó para investigar esa plaga ahondó en ella y descubrió sus raíces.»Se impuso la conclusión de que ciertas condiciones y asociaciones de la vida humana con la vivienda son los padres prolíficos de los correspondientes hábitos y morales», y se recomendó «la prevención de la embriaguez ofreciendo a cada hombre un hogar limpio y cómodo».Años después, una investigación sanitaria desveló que «más de la mitad de las casas colectivas, con dos terceras partes de su población, eran regentadas por propietarios que hacían con ellas un buen negocio, generalmente especulativo. El propietario buscaba cierto porcentaje en su inversión, un porcentaje que muy raras veces bajaba del quince por ciento, y a menudo superaba el treinta [3] […]. Los inquilinos se quejaban de ser objeto de una total negligencia, y de que la única respuesta a sus peticiones de que se efectuaran las reparaciones y mejoras necesarias era que pagaran el alquiler o se largaran. Las instrucciones del agente eran simples pero contundentes: «Cobrar el alquiler por adelantado, y, si eso no es posible, echar a los ocupantes». De tal cepa creció la cizaña. No es de extrañar que el fruto sea tan amargo. El remedio que aporte una respuesta eficaz al clamor de justicia debe proceder de la conciencia pública. Ni la legislación ni la caridad pueden abarcarlo todo. La propia codicia de capital que engendró el mal debe deshacerlo, en la medida en que esto sea posible. Quienes dan trabajo a las masas trabajadoras deben ofrecerles una vivienda; pero las casas colectivas deben dejar de ser un «buen negocio inmobiliario» en el viejo sentido despiadado. «Filantropía y el cinco por ciento» es la penitencia exigida.

Si todo esto es verdad desde un punto de vista puramente económico, ¿cuál va a ser la verdad desde una perspectiva cristiana? No hace mucho se celebró una gran reunión en esta ciudad, con todas las denominaciones de la fe religiosa, para discutir la forma de aproximarse a las hacinadas masas de las casas colectivas al efecto de ejercer sobre ellas una influencia cristiana, a la cual ahora son demasiado a menudo ajenas. Por desgracia, la conferencia descubrió que la advertencia de un constructor de Brooklyn, que ha invertido su capital en este plan, dispuesto a buscar algo más que un mero interés pecuniario, encerraba una idea digna de tener en cuenta: «¿Cómo van a entender el amor de Dios quienes únicamente han conocido la codicia del hombre?».

[…]

2. El despertar

El miedo al avance del cólera, y la conciencia culpable del caldo de cultivo que supondrían para la epidemia los barrios pobres de Nueva York, impulsó a la comunidad a actuar poco después del fin de la guerra. Un movimiento ciudadano condujo en 1867 a la organización de una Junta de Sanidad y al establecimiento de un decreto ley que regulaba los alquileres, el primer paso hacia una legislación del saneamiento. El año anterior se había iniciado un estudio exhaustivo de los edificios de alquileres; pero el cólera en primer lugar, y una epidemia de viruela después, retrasaron el trabajo, al tiempo que plantearon su necesidad con mayor urgencia. Así, hasta 1869 no se puso realmente en marcha y empezó a producir efectos. Los dormitorios ciegos o cuartos redondos fueron lo primero en prohibirse. Aquel año, la Junta ordenó que se abrieran más de cuarenta y seis mil ventanas en habitaciones interiores, sobre todo a efectos de ventilación, pues poca o ninguna luz llegaba por los oscuros vestíbulos. Los tiros de ventilación eran algo desconocido. El serrucho no paró de trabajar aquel verano y, a principios del otoño, casi todas las órdenes se habían llevado a cabo, aunque no sin oposición. Los funcionarios se encontraron, por una parte, con los obstáculos que ponían en su camino los propietarios de las casas, que veían en cada orden de reparar o limpiar sólo un gasto susceptible de reducir sus ingresos; y por otra parte, tenían que vérselas con los propios inquilinos, que se habían hundido, tras una generación de vanas protestas, al nivel del entorno en el que vivían y donde se habían resignado a seguir. Las casas colectivas habían engendrado a su Némesis, un proletariado dispuesto y capaz de vengar los errores de sus multitudes. Ya representaba una fuerte carga para la ciudad el financiamiento de sus cárceles y sus centros de beneficencia. Curiosamente, la base de la oposición era la misma para ambos extremos; propietario e inquilino consideraban la intervención oficial una violación de sus derechos individuales y una auténtica desgracia. Costó largos años de arduo esfuerzo llevar la luz del sol a los rincones de aquellas madrigueras. Hasta cinco años más tarde no logró el Departamento echar a aquellos«habitantes de las cavernas» y cerrar unos quinientos cincuenta sótanos del extremo sur de Houston Street, muchos de ellos bajo el nivel del mar con marea alta [4], que se habían utilizado como viviendas. En muchos casos, la policía tuvo que sacar a los inquilinos a rastras de sus casas.

El trabajo siguió adelante, pero la necesidad de llevarlo a cabo aumentaba con el esfuerzo. Las autoridades sanitarias se enfrentaban a un mal que las aventajaba en velocidad; como un fuego, únicamente podían atajarlo, pero no acabar con él. Los informes oficiales que en 1879 se leían en las iglesias caracterizaban a los jóvenes delincuentes como víctimas de las pésimas condiciones sociales de vida y de los alojamientos insalubres y atiborrados, en «una atmósfera de auténtica oscuridad, moral y física». ¡Y eso después de que la sierra llevase años trabajando infatigablemente en rincones sombríos! «Si pudiéramos examinar el aire que respiran esas pobres criaturas», dijo un conocido médico, comprobaríamos que «es más fétido que el lodo de las alcantarillas». Pese a todos los esfuerzos, apenas se advertía mejora alguna. En general, las nuevas casas colectivas que se han construido recientemente se han planificado tan mal como las anteriores, con habitaciones oscuras e insalubres, a menudo sobre sótanos húmedos, donde se permite una extrema aglomeración»: éste era el veredicto de una autoridad. Y ésas son las casas que aún hoy perpetúan las peores tradiciones del pasado y se cuentan por miles. La zona de Five Points [5]se había limpiado, por lo menos los alrededores más inmediatos, pero a tan sólo un paso, la esquina de Mulberry Street Bend se superaba rápidamente en suciedad, y surgían continuamente nuevos centros de corrupción, que se aprovechaban de cualquier relajamiento de la vigilancia, aunque fuera por un momento. Una de las calamidades del sistema de casas colectivas consiste en que las peores casas ejercen una influencia niveladora sobre las demás, como un chico malo es capaz de estropear a toda la clase. Es una de las formas que ese mal definido como «consecuencia del olvido de los pobres», como suavemente lo califica el Consejo de Higiene, tiene de vengarse.

El esfuerzo determinado a atajarlo parando los pies a los propietarios de las casas, que ha constituido el principal cometido de la Junta de Sanidad en los últimos años, data de ese período. La era del tiro de ventilación no ha resuelto el problema de la vivienda de los pobres, pero ha aprovechado las limitadas oportunidades. La ley sanitaria ejerce un control completo sobre los nuevos edificios. Pero los antiguos siguen ahí. No pueden demolerse sistemáticamente, aunque, en ciertos casos extremos, las autoridades pueden ordenar su evacuación. El escandaloso hacinamiento tampoco se ha acabado. Es una característica de las casas colectivas. La pobreza, su distintivo y condición típica, lo crea, o lo impone. Todos los esfuerzos para eliminarlo no consiguen más que alivios temporales. Mientras existan las casas colectivas, existirá el hacinamiento. Y en Nueva York, esas casas existirán siempre.

¿Qué es una casa colectiva hoy? La ley la define como una casa «ocupada por tres o más familias, que viven independientemente y cocinan en ella; o por más de dos familias en una planta, que viven y cocinan y comparten el derecho de uso de los vestíbulos, escaleras, patios, etc.» Éste es el significado legal e incluye los pisos y edificios de apartamentos, que no tienen nada que ver con las casas colectivas. En su sentido más estricto, la típica casa colectiva se describió así cuando compareció por última vez ante el banquillo de la justicia pública: «Generalmente es un edificio de ladrillo de cuatro a seis plantas de altura sobre el nivel de la calle, a menudo con una tienda en la primera planta que, cuando se utiliza para vender alcohol, tiene una entrada lateral en beneficio de sus ocupantes y para eludir la ley del domingo; cuatro familias ocupan cada planta y las habitaciones consisten en una o dos estancias ciegas, que se usan como dormitorios, y una sala de estar de tres metros y medio por tres. La escalera suele ser con lamentable frecuencia un pozo negro en el centro del edificio, y la ventilación directa es imposible, ya que cada vivienda familiar está separada de las otras mediante tabiques. A menudo, la parte trasera del solar está ocupada por otro edificio de tres alturas con dos familias por planta». La descripción es casi tan real hoy como hace diez años y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. La escasa luz que entra por los tiros de ventilación brilla sobre multitudes más numerosas que nunca. Las casas colectivas siguen siendo «un buen negocio» y la miseria del pobre es su destrucción. Un barracón en el centro de la ciudad donde tiene que vivir porque es pobre proporciona un tercio más de renta que una casa de pisos decente de Harlem. En otro tiempo causó sensación la noticia de que en una de esas casas colectivas se habían encontrado entre setenta y ochenta niños. Ahora el informe de las autoridades sanitarias apenas suscita una atención pasajera cuando contabiliza 101 adultos y 91 niños en una de dos casas idénticas contiguas de Crosby Street. En la casa de al lado, si no me equivoco, viven 89 niños, ¡un total de 180 en dos edificios! O cuando una inspección nocturna en Mulberry Street desentierra ciento cincuenta «inquilinos» que duermen en el suelo sucio de dos edificios. A pesar de los adornos de piedra arenisca, las lunas de cristal y los suelos de mosaico de los vestíbulos, en verano el agua no llega a la segunda planta, mientras que la cerveza corre sin medida en las fiestas que se celebran en la azotea y duran toda la noche. La taberna de puertas batientes y el casero dividen los beneficios entre ellos, y el inquilino, con sombría resignación, paga las facturas.

¿Dónde están las casas colectivas de hoy? O mejor dicho, ¿dónde no están? En cincuenta años se han extendido desde los barrios pobres del distrito IV y Five Points, se han apoderado de toda la isla y han contaminado el distrito anexo hasta Westchester Line. Proliferan en todos los distritos bajos, allí donde las tiendas y locales de negocios dejan unos metros de terreno sin reclamar; se extienden a lo largo de los dos ríos, como una bola con cadena atada al pie de cada calle; llenan Harlem de sus multitudes nerviosas y reprimidas, sostienen bajo sus garras la riqueza y la industria de Nueva York, controlándolas a su antojo en estos años de violencia, en que imperan las bandas de delincuentes. Los postigos a prueba de balas, las pilas de granadas de mano y las armas de fuego Gatling de la subtesorería constituyen un tácito reconocimiento de este hecho, e indican la calidad de la misericordia que puede esperarse. Nueva York está formada hoy por casas colectivas y éstas albergan a tres cuartas partes de su población. Cuando otra generación haya duplicado el censo de nuestra ciudad y, para ese inmenso ejército de trabajadores, cautivos de la pobreza, el propio nombre de hogar se haya convertido en una broma amarga, ¿cuál será la cosecha?

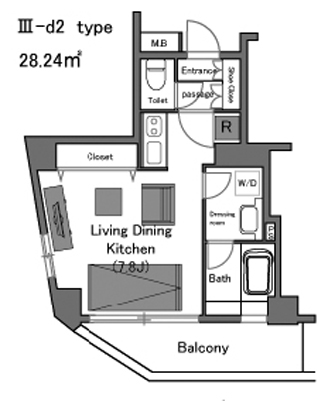

Figura 4. La subdivisión de departamentos y casas no ha dejado de ser un fenómeno recurrente en las grandes ciudades. En la imagen, planta de un departamento de 28,24 metros cuadrados, ofrecido para arriendo en 2.600 dólares en el centro de Tokyo. Tamaño a cambio de localización es la consigna cuando el proceso de metropolización hace del suelo urbano un bien escaso.

[…]

3. La indigencia en las casas colectivas

Al lector que hasta ahora haya seguido conmigo el destino de la Otra Mitad probablemente no le sorprenda mucho saber que en ocho años se registraron en Nueva York 135.595 familias que pedían o recibían algún tipo de caridad. Tal vez, sin embargo, sí le impresionará la noticia de que, en los últimos cinco años, una persona de cada diez de las que han muerto en esta ciudad ha sido enterrada en el cementerio de los pobres, Potter’s Field. Esos hechos sirven para contar una terrible historia. El primero significa que, de una población de millón y medio de habitantes, hubo casi medio millón (si no llega) de personas que se vieron obligadas a pedir limosna para comer, o bien optaron por ello, o aceptaron la caridad en algún período de los ocho años, si no en su totalidad. No hay posible error en esas cifras. Están sacadas de los registros de la Sociedad de Organización de la Caridad, y abarcan el período de existencia de la institución. Tampoco se pretende que el registro sea completo. Para definir claramente los límites, los estadísticos de la Sociedad sólo admiten tres miembros y medio por familia, en lugar de los cuatro y medio que se aceptan como patrón de cálculo referido a la población de Nueva York en su conjunto. Calculan a partir de su experiencia cotidiana que, considerando a los que han muerto, se han ido o han llegado a ser capaces de mantenerse, el ochenta y cinco por ciento del registro todavía está, o persiste, en condiciones de dependencia. El estado de cosas en esa gran horda de indigentes se muestra con exactitud en una clasificación de 5.169 casos investigados por la Sociedad en un año. Éstos fueron los resultados: 327 que necesitan ayuda continua, o un 6,4 por ciento; 1.269 que necesitan ayuda temporal, o un 24,4 por ciento; 2.698 que necesitan un puesto de trabajo más que ayuda, o un 52,2 por ciento; 875 que no necesitan ayuda, o un 17 por ciento.

Es decir, casi el seis y medio por ciento carecía absolutamente de recursos: huérfanos, lisiados o muy ancianos; casi una cuarta parte necesitaba sólo un empujón para iniciar el camino a la independencia económica, o a la definitiva pobreza, según la inteligencia con que se aplicara ese empujón. Más de la mitad eran indigentes porque no tenían trabajo ni podían encontrarlo y una sexta parte eran impostores, mendigos profesionales, que enseñaban a sus hijos a seguir sus pasos: una auténtica «tribu de Ismael», que estrecha su cerco sobre la sociedad con el paso de los años, hasta que la sociedad reúna valor para decir, como Pablo, «el que no quiere trabajar, no coma» [6], y se mantenga firme. Vale la pena notar que casi exactamente los mismos resultados se obtuvieron en una investigación similar en Boston. Había unos cuantos casos más definitivamente sin recursos, del tipo que la caridad considera un beneficio atender, pero la proporción de personas sin futuro por falta de trabajo, o la de impostores, era exactamente la misma que en esta ciudad. La ruina de esperanzas, de valor, de dinero y de objetivos no es exclusiva de Nueva York. Se encuentra por todo el mundo, sólo que nosotros tenemos plena participación. Si hacen falta más pruebas, pueden encontrarse en el alto número de entierros de gente pobre. El cementerio de Potter’s Field es signo de una definitiva, irremisible rendición. Lo último que abandonan los pobres, por muy miserable que sea su suerte en la vida, es la esperanza de un entierro digno. Pero en los cinco años anteriores a 1888, la media de entierros en el camposanto de Potter’s Field ha sido de un 10,03 por ciento del total. En 1889 fue de un 9,64. En ese año, la proporción de la mortalidad registrada en conjunto en hospitales, instituciones y en la Casa de Beneficencia era de 1 por cada 5.

Las 135.595 familias habitaban no menos de 31.000 casas colectivas. Digo casas colectivas con conocimiento de causa, aunque la sociedad diga simplemente edificios, porque al menos el noventa y nueve por ciento se encontraron en esos grandes barracones, mientras que el resto vivía en chabolas o ranchos diseminadas aquí y allá, y de vez en cuando aparecía en las estadísticas un fraude o un caso excepcional de infortunio en una casa de mejor clase. Aquí, indudablemente, hay que tener en cuenta el constante movimiento de quienes viven de la caridad, el cual permite que un mendigo en activo ponga en la lista negra una docena de casas al año. De todas formas, la gran mayoría de las casas colectivas parecen albergar gente que pide limosna. Una práctica tan peligrosa como albergar la viruela. Y es que esa dolencia no es más contagiosa que el mal de los mendigos. Hay casas que se han corrompido completamente por esa plaga, hasta que la propia atmósfera respira la mendicidad. Más de ciento veinte familias indigentes han vivido a temporadas, según el registro, en una de esas casas colectivas.

La verdad es que la indigencia prolifera en las casas colectivas de un modo tan natural como las malas hierbas en un huerto. Enfermedad moral, como la delincuencia, encuentra ahí su suelo más fértil. Todo lo que rodea la vida en la casa colectiva favorece su desarrollo y allí donde arraiga es más difícil de erradicar que la más virulenta de las afecciones físicas. Es infinitamente más fácil tratar al ladrón que al mendigo, porque el solo hecho de ser un ladrón presupone algún fondo humano. Aunque sea malo, es algo, un posible asidero con el que atraparle. Con el mendigo no hay ninguno. Es tan irremediable como su propia pobreza. Hablo delmendigo profesional, no del pobre honrado. Hay una línea muy clara que los separa; pero a ambos lados está la casa colectiva, difuminándola y borrándola constantemente. «Al final, todo es una cuestión de carácter», fue el veredicto de un filántropo que se había pasado la vida luchando con este agotador problema. Y también es cuestión de la casa colectiva, el factor destructor de la individualidad y el carácter en todas partes. «En nueve años -me dijo un sensato y caritativo médico con tristeza- sólo he conocido un caso de una familia pobre que haya mejorado en una casa colectiva.» He sabido de algunos que han tenido una experiencia algo mejor, a lo largo de muchos más años.

Figura 5. Aunque el acto de pedir limosna no siempre ha sido catalogado como delito, diversas legislaciones que trascienden el contexto de la ciudad industrial han dictado medidas legales por considerarlo un estado de peligro. El Areópago en Atenas que castigaba a vagos y mendigos, la ley Romana que condenaba a los vagos al trabajo en las minas, la prohibición de Luis XIV de dar limosna a los mendigos, la prohibición de la mendicidad que establece Napoleón en todo el imperio, la Ley de Municipalidades de 1876 en Buenos Aires donde se prohíbe el ejercicio público de la mendicidad o el decreto del Intendente de Vicuña Mackenna con el mismo fin para Santiago en 1872. Desde fines del siglo XIX las preocupaciones sociales ponen en cuestionamiento las medidas represivas, levantando alternativas que se sustenten en la prevención, a través de la beneficencia o la filantropía.

El mendigo sigue la regla de vida del «matón» de que el mundo tiene la obligación de mantenerle, pero su plan de cobrar la deuda no implica violencia. No tiene valor para robar ni a un borracho. Sus tentativas más audaces se dirigen a una cuerda de tender sin vigilancia, o a un niñito al que mandan a comprar pan y que sujeta sus monedas con fuerza mientras avanza a saltitos. Incluso en ese caso prefiere el mendigo alcanzar su objetivo mediante una estratagema que por la fuerza, aunque ocasionalmente, cuando no hay peligro a la vista, acepta el desafío. Las formas que encuentra de «cobrar» bajo una capa de inmerecida pobreza son innumerables y a menudo reflejan cierta fe en el ingenio del hombre, si no fe en el propio hombre. Recuerdo la impresión que me produjo mi primera experiencia con esa especie, en este caso la femenina, pues el mendigo era una mujer. Yendo y viniendo de la oficina yo le había dado limosna regularmente, o al menos eso creía, a una anciana mujer que pedía en Chatham Square con un bebé envuelto en un fardo de harapos, gimiendo lastimosamente bajo la lluvia o el sol: «Por favor, ayuden a los pobres». Era el bebé el que me daba lástima y pensaba que estaba aportando mi granito de arena, hasta que una noche llegué a tiempo de rescatarlo cuando se le caía del regazo, y descubrí que el hatillo por el que había desperdiciado mis monedas era sólo un montón de andrajos, y la vieja bruja yacía completamente borracha. Desde entonces he encontrado falsos bebés, bebés prestados y bebés drogados en las calles, y ni me he acercado a ellos. La mayoría, me alegra poderlo decir, han desaparecido hoy de las calles; pero todavía se ve alguno ocasionalmente. El invierno pasado, sin ir más lejos, los empleados de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Niños detuvieron a una mujer italiana que estaba pidiendo limosna en Madison Avenue con una pobre niña en estado lamentable, vestida con harapos y con el rostro contraído, todo ello con el fin de vaciar el monedero de un tacaño. En los bolsillos le encontraron cinco dólares en monedas de cinco y de un centavo, y cuando investigaron su historia de pobreza y hambre en el hogar familiar de una casa colectiva de Baxter Street, las cuentas bancarias revelaron que los Masoni eran auténticos capitalistas, que podían firmar un cheque por tres mil dólares si les hacía falta. A la mujer le pusieron una multa de 250 dólares, indudablemente un castigo peor que mandarla a la cárcel por el resto de su vida natural. Por desgracia, hay representantes de su género en Nueva York que aún no han recibido su merecido.

Convertir el acto de pedir limosna en un delito no ha servido para curar a la ciudad de esta plaga en una medida considerable. Para hacerse una idea de los resultados de este esfuerzo podría aducirse que sólo la Sociedad Coordinadora de la Caridad, ha logrado en cinco años que localizaran a 2.594 mendigos callejeros y que arrestaran y condenaran a 1.474 infractores reincidentes. El año pasado trató con 612 mendigos ambulantes. El informe de la policía sólo registra 19 arrestos por mendicidad durante el año 1889, pero la realidad del problema se desvela bajo la clasificación de «vagancia». En total, 2.633 personas fueron acusadas de ese delito, 947 de las cuales eran mujeres. Una proporción considerable de estas últimas procedía de las peores tabernuchas del distrito X, que alberga una variedad peculiar de mendigo femenino, la prostituta. Ésta está tal vez un escalón por encima del mendigo medio pues al menos está dispuesta a trabajar un día a la semana, generalmente el Sabbath judío. Los judíos ortodoxos no pueden trabajar en nada desde el viernes por la tarde a la puesta de sol del sábado, y la prostituta llena ese paréntesis en Ludlow Street. La miseria que cobra por ese indirecto sacrificio de sí misma sobre el altar de la antigua fe le paga el alcohol de dos días laborables en uno de los venenosos tugurios del barrio. Durante los otros cuatro, vive de la mendicidad. Hay destilerías en el barrio judío, o justo al cruzar sus fronteras, que dependen casi por completo de esos clientes. Recientemente, tras una redada en uno de esos locales, situado en Hester Street, a raíz de las protestas de los vecinos por la ruidosa hilaridad cervecera de aquellas arpías, varias «fulanas» de treinta y dos años acabaron en la comisaría.

Es curioso ver cómo se desmontan los prejuicios en un repaso a las nacionalidades que forman ese escuadrón de mendigos callejeros. Los irlandeses encabezan la lista con el quince por ciento, y los americanos nativos sólo quedan un poco por detrás con un doce por ciento, mientras que los italianos, que en su país convierten la mendicidad en un auténtico arte, alcanzan menos del dos por ciento. El ocho por ciento son alemanes. El porcentaje relativo de esas razas en nuestra población no se corresponde con estos datos. Sin duda influyen distintas causas. La principal es, a mi juicio, la casa colectiva. No tiene poder para corromper al italiano, que viene aquí casi siempre para trabajar; ningún mendigo emigraría a ninguna parte, a menos que le forzaran a ello. Está claramente en el nivel más bajo desde el principio. El caso del irlandés es distinto. La casa colectiva, especialmente el nivel inferior, parece poseer una afinidad peculiar con la peor naturaleza del celta, violentando sus mejores y más fuertes instintos, y pronto le corrompe por completo. El doce por ciento «indígena» representa el resultado de ese proceso, el mendigo hereditario de la segunda o tercera generación de los barrios pobres.

Sólo el mendigo ciego es tolerado en las calles de Nueva York, porque las autoridades no saben qué otra cosa hacer con él. No hay fondos para mantenerle y ya es bastante viejo para luchar por sí mismo. La miseria anual de treinta o cuarenta dólares que recibe del ayuntamiento sirve para conservar el buen humor de su casero; por lo demás, su desgracia y su obvia coartada de vender lápices en las esquinas son su única vía de subsistencia. Hasta que la ciudad le ofrezca una forma sistemática de ganarse la vida trabajando (como han hecho en Filadelfia, por ejemplo) sacarle de la calle equivaldría a condenarle a morir de hambre. De manera que puede mendigar en paz, es decir, si es ciego de verdad y pide sin estorbar. La mendicidad profesional no duda en servirse de las mayores aflicciones humanas como pretexto para concitar la compasión que la hace prosperar. Muchos neoyorquinos recordarán al maestro de escuela francés que «se quedó ciego por la metralla en el asedio de París», pero que recobró milagrosamente la vista cuando le arrestaron y le separaron de sus hijos los empleados de la sociedad del señor Gerry [7]. Esto ocurrió cuando este último se enteró de que el ciego regentaba un «museo» en Hartford donde actuaba como supervisor con éxito financiero. El cartel con su lastimosa historia, durante años una visión familiar en nuestras calles que le reportó el capital para iniciar su negocio, podría incluirse entre las curiosidades que allí se exhibían, si no le hubieran recluido en una clase distinta de museo como recordatorio de su condición de granuja. Hubo otro miembro de su tribu, una mujer, que pidió limosna durante años con un niño deforme en brazos, el cual, según se descubrió, había alquilado en una casa de beneficencia de Genoa. Era una buena inversión, ya que según se demostró, la mujer había amasado una holgada fortuna. Poco antes, la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Niños, que la encontró, había desmontado el terrible sistema del padrone, un auténtico tráfico de esclavos con niños italianos -comprados a padres pobres en ultramar-, a los que hacían mendigar a pie por toda Francia hasta llegar al puerto desde donde les embarcaban rumbo a esta ciudad. Una vez aquí sus crueles amos les golpeaban y mataban de hambre, y les mandaban a la calle a mendigar, a menudo tras despiadadas mutilaciones para que impresionaran más a un público compasivo.

Figura 6. En «La ética protestante y el espíritu del capitalismo», Max Weber, recalca la importancia del trabajo como valor esencial de la cultura protestante. En su análisis recurre a las máximas propuestas por Benjamin Franklin: «Considera que el tiempo es dinero. Aquel a quien le está dado ganar diez chelines por día con su trabajo y se dedica a pasear la mitad del tiempo, o estar ocioso en su morada, aun que destine tan solo seis peniques para sus esparcimientos, no debe calcular sólo esto, sino que, realmente, son cinco chelines más los que ha gastado, o mejor, ha derrochado».

Pero, después de todo, la casa colectiva ofrece una mejor oportunidad de fraude a costa de una impulsiva pero irreflexiva caridad, que todas las desgracias de la calle, y con menores riesgos. Para los incautos de corazón tierno, es la más poderosa apelación. Cuando se escucha ese clamor -como ocurrió hace poco en una guarida de Mott Street, donde una familia con el marido «enfermo», una madre desesperada y media docena de niños harapientos y sucios vivían desposeídos de las «necesidades básicas de la vida»-, no es de extrañar que fluya el oro en su auxilio. Ocurre demasiadas veces, como en este caso, que una pequeña indagación crítica o el recurso a la «lista negra» de la Sociedad Coordinadora de la Caridad, a la que sólo temen los estafadores, descubre que la supuesta enfermedad es sinónimo de pereza, y que la pobreza es únicamente la actividad que enriquece a la familia; y entonces la comunidad recibe una conmoción que por una vez resulta saludable, si impone ciertos límites a una caridad tan indiscriminada que resulta peor que ninguna.

El caso relatado sirve de ilustración del grado en que en ese entorno corrompe la pobreza. La casa colectiva intuyó muy pronto la mina de oro que se explotaba bajo su techo y, en un abrir y cerrar de ojos, la avalancha de visitantes sensibilizados por lo que leían en los periódicos se encontró el callejón bloqueado por un par de «matones» que exigían un peaje de un cuarto de dólar de plata a cada persona que, con lágrimas en los ojos, se apiadaba de la miseria de las buhardillas.

Podría escribirse un libro sobre los trucos del mendigo profesional, y sus usos de la casa colectiva para el oficio. La «viuda» de Boston cuyo marido resultó estar vivo, sano y salvo, después de que ella le hubiera enterrado diecisiete veces con lágrimas y lamentos, y hubiera cobrado la pensión para pagar los funerales, ha tenido sus émulas en Nueva York. El «vagabundo caballero» es un tipo familiar en nuestras calles, y el «antaño respetable metodista» que frecuentaba todas las reuniones de evangelistas de la ciudad con su provechosa historia de arrepentimiento, sólo para perder la gracia en la taberna más cercana a la iglesia en cuanto acababa el servicio, se limitó a trasladar el escenario de sus operaciones de la iglesia a la casa colectiva.

Hay tanto sufrimiento real en los hogares de los pobres que uno desearía encontrar una forma eficaz de cumplir el plan de san Pablo de que los zánganos pasen hambre hasta que decidan trabajar: el que no trabaja, que no coma.

En julio pasado uno de los médicos de verano del Ministerio de Sanidad notificó al comité de casas colectivas de la organización benéfica de las Hijas del Rey que una familia con un niño enfermo se estaba muriendo literalmente de hambre en una casa colectiva de la parte alta de la ciudad. No dio la dirección. Al médico se le había olvidado apuntarla y, antes de que nadie llegara a la casa, el bebé había muerto y la madre había enloquecido. La enfermera encontró al padre, un honrado peón que llevaba mucho tiempo sin trabajo, metiendo el cuerpecito en una caja de naranjas parcialmente llena de paja para llevarla al depósito donde le darían la sepultura de los pobres. No había ni una migaja que comer en toda la casa, y los demás niños aullaban de hambre. La necesidad inmediata en esta ocasión, como en la mitad de estos casos, según el registro, era trabajo y salarios. La limosna no soluciona estas emergencias en absoluto. Muchas veces agrava incluso el problema, aumentando la pobreza y la degradación cuando la verdadera ayuda debería encaminarse a elevar el amor propio y la independencia de quienes lo padecen. La experiencia de la Sociedad Coordinadora de la Caridad, que, en ocho años, ha sacado a 4.500 familias de la rutina de la pobreza y les ha devuelto una orgullosa aunque modesta independencia, sin limosnas, sino gracias a un sistema de «visitas amistosas», así como el trabajo de la Sociedad para la Mejora de las Condiciones de los Pobres y otras organizaciones afines, demuestran lo que puede lograrse con un esfuerzo bien dirigido. Se estima que Nueva York gasta en caridad pública y privada cada año la suma de 8.000.000 de dólares. Una pequeña parte de esa cantidad, inteligentemente invertida en una gran oficina de trabajo, que reuniera bajo su protección al que busca trabajo con el que lo ofrece, ofreciéndoles cierto grado de seguridad mutua, ciertamente compensaría la inversión ahorrando mucho capital que ahora se malgasta terriblemente, y produciría más y mejores resultados. Sin embargo, la necesidad fundamental, el auténtico remedio, es eliminar la causa, la casa colectiva que se construyó para «una clase de la que no se esperaba nada» y que ha cumplido perfectamente dichas expectativas. La reforma de la casa colectiva es la clave para resolver el problema de la indigencia en la ciudad. Nunca nos podremos liberar ni de la casa colectiva ni del indigente. Las dos cosas seguirán existiendo siempre unidas en Nueva York. Pero, si reformamos una de ellas, avanzaremos más en la eliminación de la otra de lo que avanzaríamos aplicando todos los métodos ideados hasta hoy, o los que puedan idearse en el futuro.

[…]

4. El hombre del cuchillo

El otro día había un hombre en la esquina de la Quinta Avenida y la Calle Catorce: miraba tristemente los carruajes que pasaban, llevando y trayendo la riqueza y la sofisticación de las avenidas a las grandes tiendas del centro de la ciudad. Era pobre y andrajoso y estaba hambriento. Tenía esta idea en la cabeza: «Ellos, con sus caballos bien alimentados, no tienen que preocuparse del mañana; sólo conocen el hambre de oídas, salen a pasear y compran en una hora lo que a mí y a mis pequeños nos dejaría saciados todo un año». Y ante sus ojos se irguió la imagen de aquellos pequeños llorando y pidiendo pan en torno al frío y triste hogar sin lumbre, y de un salto se precipitó sobre la multitud y blandió su cuchillo, cegado por el deseo de matar, de vengarse.

Aquel hombre fue arrestado, naturalmente, y encarcelado. Hoy probablemente esté en un manicomio, olvidado, y los carruajes siguen yendo y viniendo de los almacenes repletos de alegres compradores. El mundo olvida fácilmente, demasiado fácilmente, lo que no quiere recordar.

Sin embargo, el hombre y su cuchillo tenían una misión. Expresaban a su modo ignorante, impaciente, la amenaza que una de las más conservadoras y desapasionadas instituciones públicas había anunciado un poco antes: «Nuestro único miedo es que la reforma se manifieste en un arrebato de indignación pública que destruya la propiedad y las buenas costumbres». Representaban una solución al conflicto de la pobreza ignorante versus riqueza ignorante que se nos ha legado sin resolver, la voz de alarma que últimamente hemos oído en un grito que nunca habría debido alzarse en suelo americano: el grito de «las masas contra las clases dominantes», el recurso a la violencia.

Hay otra solución, la de la justicia. La opción está entre las dos. ¿Cuál de ellas habrá de ser?

-Bueno -dice alguna gente bien intencionada-, tampoco hay necesidad de plantearlo así. Hemos ido a ver las casas colectivas, las hemos observado. Allí hay mucha gente; tal vez no tengan muchas comodidades. ¿Qué le vamos a hacer? Son pobres. Y sus casas tampoco son como los tugurios sobre los que hemos leído de los barrios pobres del Viejo Mundo. En comparación, son bastante decentes. Algunas hasta tienen fachada de piedra arenisca. Al menos reconocerá usted que tienen un aspecto bastante presentable.

¡Sí! Es verdad. Las peores casas colectivas de Nueva York no tienen, por regla general, mal aspecto. Ni Hell’s Kitchen, ni Murderers’ Row llevan su verdadera impronta estampada en la frente. Tal vez porque no son lo suficientemente antiguos. Lo mismo puede aplicarse a sus inquilinos. El matón de Nueva York puede estar dispuesto a matar cuando su hermano londinense se limitaría a torcer el gesto; sin embargo, en general, tiene una pinta menos repulsivamente brutal. La razón puede ser la misma: no es una estirpe tan antigua. Unas pocas generaciones más en los barrios pobres y todo eso habrá cambiado. Para captar los hechos significativos de la vida en las casas colectivas, hay que mirar más allá de la superficie. Muchas manzanas tienen la piel perfecta y el corazón podrido.

Hay un argumento mucho más convincente en favor de las casas colectivas en la certeza consignada en el Registro de Estadísticas Vitales de que el índice de mortalidad ha descendido en ellas en los últimos tiempos por debajo del índice general de la ciudad, y de que es menor en las casas más grandes. Esto significa dos cosas: una, que la atención prácticamente exclusiva que han dedicado a las casas colectivas las autoridades sanitarias a lo largo de veinte años ha dado algunos frutos, y que las casas colectivas nuevas son mejores que las viejas y esto genera cierta esperanza; la otra, que la casta entera que habita en las casas colectivas se ha alimentado de las condiciones en las que éstas existen, que la lucha contra la corrupción ha engendrado el poder para combatirlas. Ésta es una ley común en la naturaleza, necesaria para su primer y más fuerte impulso de conservación. Hasta cierto punto, todos somos hijos de las condiciones que nos rodean, física y moralmente. Pero ¿acaso esa idea es tranquilizadora? A la luz de lo que hemos visto, se plantea esta cuestión: ¿qué clase de criatura es, entonces, la de la casa colectiva? Yo he intentado describirla contando la historia del «matón». ¿No puede sugerir algo al respecto la historia del hombre del cuchillo?

Me gustaría ir aún más lejos. No voy a decir que la buena apariencia de nuestras casas colectivas de Nueva York, que no tienen el aspecto miserable de ciudades más antiguas, sea una gran ventaja. De hecho, su buen aspecto exterior contribuye a demorar el reconocimiento de su verdadera naturaleza por parte de los bien intencionados pero desinformados, que son siempre mayoría.

Las «clases peligrosas» de Nueva York nos obligaron hace tiempo a tomar conciencia de ellas. No son tan peligrosas por sus propios delitos como por la ignorancia general del público respecto a la criminalidad y la delincuencia. El peligro para la sociedad no procede de la pobreza de las casas colectivas, sino de la riqueza mal invertida que las levantó, para obtener un interés usurero de un sector social del que «nada se podía esperar». Ésos fueron los cimientos, y el edificio construido sobre ellos es su natural consecuencia. El hecho de que esto se entienda mejor en el lado más inseguro de la línea que separa a los ricos de los pobres, que lo entiendan mejor los desposeídos que quienes gozan de las ventajas de una buena educación, es motivo de inquietud. Una aguda visión de futuro podría depararnos nuevamente la sombra del hombre del cuchillo.

Hace dos años se celebró una amplia reunión en Chickening Hall -que ya he citado antes-, una reunión en la que se discutió durante días y noches cómo eliminar ese espectro; cómo contener con buenas influencias a esa ingente masa de más de un millón de personas, que sueltan cada vez más deprisa las seguras amarras de la fe tradicional. Sacerdotes y seglares de todas las ramas del protestantismo participaron en el debate. No se olvidaron las buenas palabras para los hermanos del otro gran grupo de cristianos que trabaja con los pobres. Muchas cosas se dijeron que eran buenas y acertadas, y se encontraron vías de aproximación a las necesidades espirituales de la población de las casas colectivas, que auguran sin duda ciertos frutos. Pero en ningún momento de la conferencia se tocó la auténtica nota clave de la situación de un modo tan certero como lo han hecho unos pocos hombres de negocios con visión de futuro tras escuchar el grito de un constructor cristiano: «¿Cómo van a entender el amor de Dios quienes sólo se han alimentado de la codicia del hombre?». El programa práctico de «Filantropía al cinco por ciento» de estos hombres de negocios ha sentado precedentes en los edificios de casas colectivas, que muestran, si bien son todavía pocos y dispersos, lo que con el tiempo puede lograrse incluso con las escasas oportunidades que Nueva York ofrece hoy de corregir los antiguos errores. Éste es el evangelio de la justicia, la solución que debe buscarse como única alternativa al hombre del cuchillo.

-Pero ¿no se centra usted demasiado en las condiciones materiales de esa gente? -me preguntó un buen sacerdote tras una conferencia en la iglesia de Harlem el invierno pasado-. ¿No estará usted olvidando el espíritu interior que habita en el hombre?

Yo le respondí: «¡No! Porque no se puede encontrar ni apelar a un espíritu interior en el entorno de las peores casas colectivas. Primero hay que poner al hombre en un lugar donde pueda respetarse a sí mismo. Invirtiendo el argumento de la manzana: no podemos aspirar a encontrar un corazón sano en una fruta podrida».

[1] Se refiere a los «Draft riots», disturbios contra el sistema de exenciones que permitía a los hombres ricos evitar la movilización militar durante la guerra civil pagando una suma de 300 dólares. En los disturbios fueron asesinados muchos negros, también exentos, y se incendiaron orfanatos, comisarías y otros edificios (n.del T.)

[2] La banda de Tweed de estafadores municipales (n. del T.: William Marcy Tweed [1823-1878] fue dirigente municipal, convirtió la ciudad en un feudo propio y llevó la corrupción a extremos desconocidos hasta entonces. Procesado y condenado en 1873, escapó, fue finalmente apresado en España y acabó sus días en la cárcel. Tweed nació y se crió en una casa colectiva del distrito IV).

[3] Varios testigos declararon ante un Comité del Senado que el cuarenta por ciento era el interés medio y justo en la propiedad de casas colectivas, y se citaron ejemplos de intereses del cien por cien y superiores.

[4] Hay que recordar que la parte baja de Manhattan se construyó sobre marismas. Probablemente cavaron esos sótanos en el fango y con las mareas altas se inundaban.

[5] Five Points es el cruce de las calles Baxter (antes Orange), Park (antes Cross) y Worth (antes Anthony), y una parte de Mulberry (antes Ryndert) y Little Water. Era el principal barrio pobre de la ciudad en el siglo XVIII, situado en la antigua zona del estanque Collect y rodeado por el antiguo distrito de curtidos, hasta que entre las décadas de 1850 y 1860, las protestas de la prensa y la iglesia forzaron su división en distintos sectores; los vestigios, sin embargo, subsistieron hasta la década de 1950.

[6] San Pablo, Tesalonicenses II, 3, 10.

[7] Se refiere a Elbridge T. Gerry, a quien ya aludía en el capítulo XVI.

Pingback: Ensayo: Cómo vive la otra mitad | . maestrosdelafotografia .