A una semana de la asunción presidencial del 10 de diciembre de 2015 (y tras un bizarro pleito por la ceremonia de traspaso, que catapultó al simbolismo del poder desde los fundamentos espaciales del carisma hasta los desacuerdos entre las palabras y las cosas), Mauricio Macri tomó una veintena de medidas, entre las que destacan las siguientes: quita de los impuestos a las exportaciones de trigo, girasol, maíz, sorgo, carne y la reducción de un 5% a la de soja; la apertura del cepo cambiario, la liberalización del dólar y de las tasas de interés por parte del Banco Central; y el cese de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones, y los controles a las importaciones y exportaciones. Estas decisiones, que diferentes analistas tradujeron como un gesto para “el interior” –esto es, para los gobernadores–, había sido ceremonialmente expresadas el sábado anterior en un asado en la Quinta de Olivos, con la asistencia perfecta de todos los nuevos jefes de gobierno de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los temas candentes del ritual federal de comensalidad fueron, según trascendió, la coparticipación federal de impuestos y la lucha contra el narcotráfico.

El controversial guiño a las economías regionales a través de beneficios directos para grandes acopiadores y exportadores de granos, empresas internacionales fabricantes de agroquímicos y pools de siembra, se articuló luego con otro paquete de medidas: la designación por decreto de dos jueces para la Corte Suprema, el acuerdo con las provincias para declarar la Emergencia en materia de seguridad, y la desestimación de una apelación ante la justicia que hizo caer el acuerdo con Irán establecido por el gobierno saliente de Cristina Fernández de Kirchner. También hubo medidas en forma de promesa de cumplimiento inmediato: la quita de retenciones industriales, cambios en la Ley de Medios y la eliminación de subsidios energéticos con impacto directo en la suba de tarifas de servicios públicos en la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

Definitivamente fue mucho y significativo para una semana de gestión frenética, y no menos surreal dado el nivel de pulcra y decidida ortodoxia con el cual las medidas fueron aplicadas (y escuetamente explicadas). De fondo, entre los meses de la campaña y el triunfo electoral el 22 de noviembre pasado, ya habían sido laboriosamente instaladas otras medidas, más sutiles, que tenían a la “crisis” y al “déficit” como puntales interpretativos: para paliarlas, una suerte de para-diplomacia de miembros oficiales y honorarios del equipo de gobierno actual habían estado conduciendo reuniones con holdouts, conversaciones con el Secretario del Tesoro norteamericano, contactando a autoridades de organismos multilaterales de crédito, y hasta realizando gestos para el exterior, como el pedido de aplicar la cláusula democrática a Venezuela en el marco del Mercosur (que finalmente no tuvo lugar en esos términos en la reciente Cumbre del 21 de diciembre).

No quedaban presagios que no hubieran sido develados: en ascuas se calcinaba la militancia del abrazo partido y los errores de unos se traducían como aciertos de los otros; una extrañada y básica estructura territorial se desmoronaba con juegos al achique y al encierro, y discursos para los convencidos; el tablero de la polarización naturalizada fue teñido por el retraimiento de lo social; una misma fracción de clase se convencía de esencias transcendentales entorno de “planeros” o “laburantes”, “avivados” o “gente bien”, y que, como si fuera un tango, las formas hacen al contenido porque lo dicho (amplificado por blindajes mediáticos) no se distingue de lo real (la realidad, enajenada). Todo esto parecía pertenecer a otro plano, y estaban dadas las condiciones para acomodar los pliegos de un vestido a estrenar: el fin de ciclo.

Fin de ciclo no es una metáfora tan transparente como otras (alegría, sinceramiento, republicanismo, unidad…) a las que los argentinos nos hemos acostumbrado últimamente y sobre las cuales parece relativamente fácil ironizar y ubicarse a uno u otro lado de “la grieta”. Hay algo que excede a la coyuntura local. Eras, arcos, periodos, formaciones y demás conceptualizaciones para expresar transformaciones sociales parecen haberse vuelto piezas de museo: ahora todo es acerca de ciclos. Pese a su aparente delimitación, el ciclo es mucho más afín al campo ideológico del flujo, lo híbrido, la dislocación y fragmentación; algo se dobla pero no se rompe en el vitraux de la diversidad. De un lado, el proceso y la temporalidad zizgueante, con la contradicción en su centro (ese abismo donde caen las evaluaciones); del otro, el fluir de lo continuo y la sumatoria (donde las cosas recaen y nadie sabe dónde).

Los economistas hablan de ciclos, los políticos hablan de ciclos, los analistas en los medios masivos de comunicación hablan de ciclos, la gente de a pie habla de ciclo, en las sobremesas amigos parientes y colegas hablan de ciclos, las redes sociales se llenan de ciclos. Hermoso universalismo participativo falaz. Sólo unos pocos construyen la lógica, los fines y los comienzos de los ciclos; los cuales, dicho sea de paso, se parecen más al gol de Maradona contra los ingleses en el Mundial de 1986 que al fetichismo de la mercancía.

Recuerdo visceralmente una reciente reunión de la Unión Industrial en una provincia argentina, en la cual un famoso economista del Establishment –ex becario del FMI y uno de los artífices, entre bambalinas, del equipo que orquestó el régimen de convertibilidad en Argentina– proporcionó una lectura histórica de la política doméstica en términos de “ciclos económicos monetarios de 10 años”. Recuerdo también la suculenta audiencia de empresarios aplaudiendo al orador que “nos” recordó y confortó acerca del funcionamiento de fenómenos inexorables que, como la ley de la gravedad, o mejor dicho de la selección natural, funcionan en una dinámica de sístole y diástole. En esa dinámica totalmente ajena a la pulsión emocional, la “recesión” es arrullada por la “lástima” en un golpe brutal, y lo que provoca se cuela como efecto colateral (sobre aquellos que sólo tienen su fuerza de trabajo). Patético; siendo esto, según la RAE: “capaz de mover y agitar el ánimo infundiéndole afectos vehementes, y con particularidad dolor, tristeza o melancolía”.

El uso de las metáforas del mercado (recesión) para la política (ajuste) como verdad revelada es patético porque encierra un sentido limitado de la responsabilidad política. Los mecanismos del poder ya no son resortes sino dramas metafóricos de decisiones obligadas. Es curioso cómo siguen funcionando recetas falibles para producir (y festejar) la infalibilidad. ¡Si hasta Francis Underwood rescata un lugar para el talento en la política!

“He chose money over power. In this town, a mistake nearly everyone makes. Money is the Mc-mansion in Sarasota that starts falling apart after 10 years. Power is the old stone building that stands for centuries. I cannot respect someone who doesn’t see the difference.”. [1]

Toda vez que los problemas económicos se presentan como si fueran morales, se suspende la pulseada por la legitimidad de las definiciones y la violencia se instala abiertamente donde antes la política dejaba espacio para la duda. Se acaban así las opciones y se invierten las certezas entre el victimario y la víctima: quienes solamente tienen su fuerza de trabajo reclaman pan, y aquellos que han logrado sumar un coche o unas vacaciones a sus aspiraciones de clase se calzan alegres los guantes para servir el banquete a los poderosos. Pero los sirvientes sobran. ¿Qué tipo de escarmiento requiere tanta asistencia? ¿Dónde van a parar los sirvientes de reserva?

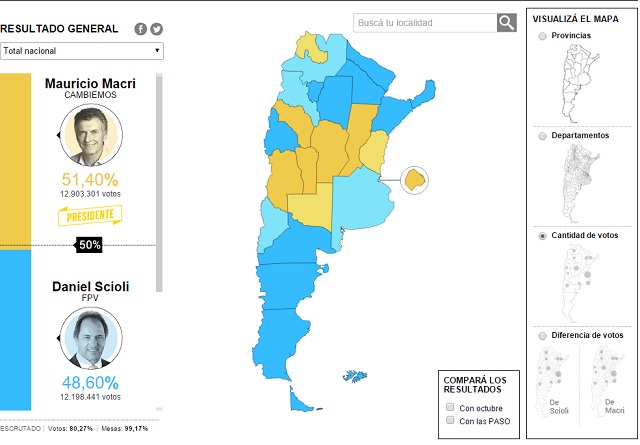

Un esquema moralizante similar al del ciclo se produce con la –también presentada como inexorable– situación (¿sensación?) de “hartazgo”. Esta tiene el poder abrumador de imponer sentidos totales destrozándolos. No importa si el hartazgo es una realidad, realidad a medias, realidad nublada o pseudo-realidad: en la Argentina actual, ha trascendido al descontento con un estilo y gestión de gobierno, con un movimiento político y una estructura partidaria quebrantada y feroz en sus batallas personalistas a nivel nacional, provincial y local. Expresa a una gran masa de población que por aproximación técnica podría decirse se compone del 51% sobre el 78% del total del padrón que acudió a votar según las reglas del balotaje el pasado 22 de noviembre de 2015. Pero, claro, la aproximación técnica deja abiertos interrogantes que no encajan con el fin de ciclo; hay que cerrar números y filas, al mismo tiempo que abrir otras y otros relatos. Presentado el hartazgo en sintonía con el fin de ciclo, las encuestas y votos definen una misma teleología y el “cambio” se instala como inevitable, aunque sea al nivel de la esperanza (y del mismo tamaño que la de atesorar en moneda extranjera para seguir siendo argentinos; una ciudadanía como praxis política de derecho al consumo desclasado).

Pero si las encuestas pueden medir intenciones de voto, jamás podrán medir algo como el hartazgo. Y no porque este sea una sensación, sino por la diferencia entre los dos escenarios donde opera como metáfora del mercado. Así, mientras que el voto es dinámico (aunque coyunturalmente asuma las condiciones de la cristalización), el proceso que le insufla vida al hartazgo es objetivo y material. Cuando la condena moral atomiza los pasivos, y responsabiliza personas y cargos en lugar de relaciones y procesos, no alcanza con matematizar la violencia de la reproducción desigual del entramado social (el desdibujamiento objetivo del INDEC [2] durante estos años también era una esperanza).

La curiosa patente argentina del cinismo relacional, que en los últimos años que se ha popularizado como “la grieta”, es un eje moral de fin de ciclo porque invitada a su constelación semántica se presenta como hecho inexorable y como si fuera un resultado electoral (desconociendo y negando la heterogeneidad de las formaciones políticas). Sin embargo, sospechemos de la orientación del camino: las encuestas se adecúan a grietas mucho más antiguas y profundas, mucho más dolorosas que la adhesión a un proyecto electoral o a un programa de gobierno, o ambas cosas. Son formas previas a toda ponderación. Aquí la muestra, como símbolo y como cosa, despliega las ataduras de la comprensión económica de la política, y se convierte en la otra cara de la ‘despolitización’ y la ‘repolitización’ la sociedad.

Pero no debemos engañarnos. Aquí no hay inexorables. El enemigo (abstracto y real) de la construcción política es la violencia; y su eficacia es tan grande que, irónicamente, confirma el tipo de totalidad social que su método viene a negar. Es decir, los ciclos –los monetarios son sólo un ejemplo– no dejan de ser construcciones políticas aunque haya que rasquetear las múltiples capas de barniz económico y moral que los cubren para reconocerlos.

Quisiera llevar esta composición a otro escenario también concreto y moralizado que cubre un arco de al menos dos décadas. Me refiero a los procesos escalares del Estado y las tecnologías de dominación orientadas a sus confines internos, donde dos proyectos políticos aparentemente diferentes conviven en extraña intimidad.

Por un lado, la descentralización como tecnología administrativa y como herramienta política que fuera instalada desde el proceso de reforma del Estado y ajuste macroeconómico en la década de 1990. En este contexto, si bien las recetas ideológicas de la descentralización devienen principalmente del Consenso de Washington, también han sido promovidas antes por los socialdemócratas y desde críticas a la centralización-intervención de los gobiernos de facto. Así, la ideología de la descentralización combina, respectivamente, el favorecimiento de la desburocratización y un aparato administrativo más eficaz y eficiente, con la construcción de una ‘nueva’ relación más democrática y participativa de la ciudadanía con el Estado, en base a supuestos de comunidad aplicados a la escala subnacional (armonía social, autogestión y participación). Hoy Argentina es uno de los países con mayor ejecución de gasto público en los niveles subnacionales. Y las cuentas no cierran, desde ya. [3]

Por otro lado, el federalismo contemporáneo que, desde un sutil revisionismo político, funciona tanto como arena sensible de las relaciones entre Nación y Provincias, y de matriz simbólica ambigua de la articulación entre Estado y Gobierno. En la Argentina del bicentenario, la centralidad del drama social y político argentino (un país federal centralizado y profundamente desigual) se presenta de manera rotunda en un lenguaje económico. Este lenguaje es, a su vez, la técnica para patear hacia el arco político un equilibrio putativo, también económico: no ha sido traicionado el esquema de relaciones entre poderes ejecutivos, sino que el pacto fiscal se ha bastardeado una y mil veces. OK, pero cómo se explica que los actores (de la órbita nacional, provincial y municipal) que abogan por un cambio en la ley de coparticipación federal sean los que socavan su tratamiento. Efectivamente, y más cerca de la mazorca que de la divisa punzó (si se me permite esta licencia de una metáfora rosista del siglo XIX)–, las batallas contemporáneas del federalismo son libradas al mismo tiempo (subrayemos: al mismo tiempo) en puentes donde circulan recursos y en barricadas donde se saquea el tiempo y el espacio de la política. De hecho, el 25 de noviembre de 2015, mientras Macri como presidente electo presentaba a su equipo de gobierno, la Corte Suprema (máximo tribunal de Justicia de la Argentina) declaraba inconstitucional un recorte del 15% que el gobierno nacional saliente venía realizando desde 2006 en la coparticipación federal de impuestos. Con ese recorte –una deducción de recursos equivalente al 1,9% de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros– el sistema previsional (la ANSeS) incrementaba sus fondos para financiar el pago de jubilaciones. El pedido lo hicieron tres provincias: Córdoba, Santa Fe y San Luis. La decisión judicial significará en 2016 un ingreso negativo de al menos 13.000 millones de pesos a las arcas nacionales y de alrededor de $80.000 millones en cuotas. ¿Justicia territorial?

Mejor haré una pausa en la carrera por brindar información de coyuntura. Quisiera remontarme un par de años atrás, a fin de mapear algo de la configuración de “temas federales” que no se reducen a la coparticipación impositiva.

Hace dos años, el 2013 en la Argentina terminaba trágico actualizando un mapa federal de la violencia que afectó a 21 de los 24 estados federados, en el cual los destrozos de vidas humanas, materialidades y conflictos sociales inscribieron una cartografia de acuerdos firmados en cada parte del territorio nacional, entre el poder ejecutivo local y las mejoras salariales a las fuerzas de seguridad, que se parecieron más a treguas que a soluciones definitivas. Como un Aleph desgraciado de estructura y coyuntura se reunieron: la urgencia de controlar saqueos y el acuartelamiento policial, la extorsión para-sindical de agentes que portan armas del Estado, las múltiples capas de las “internas” del peronismo y las “grietas” sistémicas de la lucha contra la pobreza. Solamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Santa Cruz y Santiago del Estero se mantuvieron a salvo de lo que los medios de comunicación denominaron “el efecto Córdoba”. La provincia mediterránea fue el epicentro de un tumulto que hizo temblar a todo el país y que tuvo su más trágica caja de resonancia en la de Tucumán.

Por si eso fuera poco, el gobernador cordobés se encontraba fuera de país y solicitó al gobierno nacional –mientras apuraba su regreso desde Panamá– la “ayuda” de envío de personal de la Gendarmería. Eran las 4 am y el pedido venía a través de la red social del pajarito, lo cual motivó que el entonces secretario nacional de seguridad lo tildase de “payasada” (las aclaraciones de la ministra de seguridad cordobesa de que no había habido comunicación con Gendarmería parecieron confirmarlo). De más está señalar que el tema se resolvió localmente en un acuerdo salarial con los uniformados, pero aquello que el “efecto Córdoba” también pareció expresar es una pregunta que hoy día sigue sin respuesta: ¿qué cosas se estaban jugando en otra parte y en otras relaciones con la demanda al gobierno nacional?

Dos años más tarde, el propio mandatario (saliente) recordó los sucesos del 2013 como parte de sus explicaciones acerca del triunfo abrumador de la Alianza Cambiemos en “su” provincia. Sus propias aspiraciones presidenciales habían quedado truncas meses atrás, pero los resultados de las elecciones lo habían puesto en el centro de la escena nacional. Es que en Córdoba, la coalición de Macri obtuvo 71,5% de los votos, en una diferencia abultada y significativa respecto de la que se planteó en las demás provincias y del total nacional (que separó la fórmula ganadora Macri-Michetti de la de Scioli-Zanini por 51,34% a 48,66%).[4] Entrevistado por diversos medios por ese nuevo “efecto Córdoba”, el gobernador deslizó que no había nada fortuito en ese resultado y que había que leer el castigo de los cordobeses al abandono en el trágico 2013. Y nuevamente recurriendo a la red social del pajarito, se despachó de manera directa acerca del federalismo respecto de la decisión de la Corte Suprema y del asado de los gobernadores con el flamante presidente:

Si dos más dos es para algunos un país “unido en la diversidad”, para otros es una bolsa de gatos. Córdoba es sólo un ejemplo. Este esquema se verifica en otras provincias y en otras localidades. La cuestión es cómo el multiculturalismo no tiene nada que envidiarle a la realpolitik cuando la divulgada opera una sinonimia entre el federalismo y la descentralización. Y no es casual que, como pasa con el fin de ciclo, todo el mundo hable del federalismo. Y que mientras tanto pareciera que la descentralización pasó de moda como problema político; es apenas un tecnicismo contable e institucional, un recetario gastado y sucio, de dos décadas atrás. La moral aplicada a la economía corriendo a la política con el puntero de la violencia también reina en este departamento. Así, mientras que una cosa resulta de luchas encarnizadas (siempre por los recursos), la otra es sacrosanta, como un manto al que todos van a acobijarse, o a limpiarse los dedos luego de engullir las costillitas del asado.

¿Bienvenidos al Peloponeso? (aquella guerra cruel que describió Tucídides y que los exégetas hobbesianos tomaron como modelo de nuestra condición humana egoísta y violenta). No. Esto no es un regreso como en un ciclo (recordemos el 18 de Brumario de Luis Bonaparte: se descubre así, no la analogía de los acontecimientos, sino la ley de los procesos sociales). Es el inicio de un proceso complicado y la continuación de otro.

El diagnóstico de un ritmo estacional argentino que alterna entre regímenes democráticos y autoritarios, con la inflación como barómetro del estallido social, no es sólo descriptivo sino principalmente prescriptivo. Los márgenes internos del Estado-Nación no son la otredad como caos, sino una dimensión central aunque caótica. Es aquello que niega el carácter intrínsecamente relacional del poder (en potencia y en acto) y satura las representaciones normativas de la política. Aquí el federalismo se desmorona como sistema, régimen y/o concepto político abstracto; y en cambio se fortalece como una arena política viva y de recreación permanente. Se fortalece justamente porque constituye el idioma de la dominación que no repite el pasado sino que forja el presente. A este idioma, para comprenderlo y transformarlo, se puede considerarlo una chicana pasajera, eufemismo de derrota, vapuleo populista, o se le puede prestar atención para instruirnos, conmovernos y organizarnos. No alcanzan las recetas económicas, es lo político, siempre.

[1] «Qué desperdicio de talento. Él eligió el dinero en vez del poder, un error que casi todos cometen. Dinero es la gran mansión en Sarasota que empieza a caerse a pedazos después de diez años. Poder es el viejo edificio de roca que resiste por siglos. No puedo respetar a alguien que no entienda la diferencia». De la serie House of Cards, serie dramática estadounidense estrenada en 2013 en Netflix y una adaptación de la miniserie británica homónima basada en la novela de Michael Dobbs transmitida por la BBC en 1990.

[2] Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina

[3] Producto de las transferencias de competencias, funciones y responsabilidades, las administraciones públicas provinciales y municipales incorporaron a su órbita no solamente escuelas y hospitales sino progresivamente programas de seguridad y acción social dejando a la administración nacional a cargo de la gestión de la deuda externa y del sistema provisional.