Desde lo alto, a vista de pájaro, observo una maqueta hecha con cajas de cemento y cristal. Espacios que ocultan celosamente rincones en sombra, explanadas de aire, agujeros de luz. Ríos laberínticos que conducen diminutos barcos hacia un mar invisible y lejano. Ángulos afilados que cortan sus formas e impacientes cuerpos que esquivan cualquier mirada ajena.

Desde lo alto, a vista de pájaro, observo una maqueta hecha con cajas de cemento y cristal. Espacios que ocultan celosamente rincones en sombra, explanadas de aire, agujeros de luz. Ríos laberínticos que conducen diminutos barcos hacia un mar invisible y lejano. Ángulos afilados que cortan sus formas e impacientes cuerpos que esquivan cualquier mirada ajena.

Mi Madrid, eternamente inacabada, con sus incontables jirafas metálicas merodeando y multiplicándose a su antojo por su basta selva de cemento y tierra, para arañarle unos metros más a su historia de siglos. Y sus moradores, derretidos por el alquitrán del verano y congelados por las dentelladas heladas del invierno, parecen querer enterrarse entre sus socavones.

Mi Madrid, eternamente inacabada, con sus incontables jirafas metálicas merodeando y multiplicándose a su antojo por su basta selva de cemento y tierra, para arañarle unos metros más a su historia de siglos. Y sus moradores, derretidos por el alquitrán del verano y congelados por las dentelladas heladas del invierno, parecen querer enterrarse entre sus socavones.

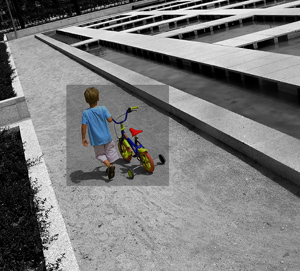

Ahora, desde arriba, contemplo esta arquitectura ebria de perfiles, ancha en sus trazos locos, y siento que soy de nuevo un niño que juega con sus casitas de muñecas y puede colocar cada pieza a su antojo. Más no he de cambiar nada, si acaso acercarme un poco más para enfocar con mi mirada los espacios efímeros de sus calles, esconderme en sus vértices y reflejarme quizá en alguna otra mirada expresiva.

Pero me resisto a bajar de nuevo y perderme en ese magma, conducir mis pasos por las avenidas, plazas y jardines abarrotados y cruzarme con otros miles de pasos esperanzados que dejan sus cansadas huellas sobre el asfalto. No quiero volver a atravesar sus infinitas puertas abiertas, donde el ruido es ensordecedor, el olor narcotizante, la prisa implacable y nadie es feliz si pisa un charco tras un chaparrón inesperado.

A veces, en la noche, grupos de borrachos arlequines se aceleran al son que dictan sus botellas, tratando de hacer interminables esos momentos de locura infantil porque la mañana les cobrará un caro peaje. Y entre todos, un cantautor desliza palabras por su incansable garganta para embellecer la noche con sus notas de amor.

A veces, en la noche, grupos de borrachos arlequines se aceleran al son que dictan sus botellas, tratando de hacer interminables esos momentos de locura infantil porque la mañana les cobrará un caro peaje. Y entre todos, un cantautor desliza palabras por su incansable garganta para embellecer la noche con sus notas de amor.

Yo ya no estoy para esos trotes, la verdad. Aunque confieso que me divierte otear esa vitalidad frenética y caótica de la ciudad desde esta perspectiva y me conmueven sus atardeceres extraños, cuando las sombras persiguen a las luces y desdibujan las formas y las decoloran y los cuerpos pierden sus contornos hasta desaparecer en la noche como marionetas guiadas por los hilos de sus destinos.

Ahora que estoy al otro lado y puedo verlo todo desde cierta altura, reconozco sentir nostalgia de esa ciudad, bella e ingrata, en la que me dejé la vida.

vuelve al comienzo